~小学校入学で明らかになった息子の特性~

4月、我が子が小学校に入学しました。

3月末からワクワクしながら入学の準備を進め、家族で新生活を楽しみにしていました。

しかし、入学してからわずか1週間。担任の先生から突然電話が入りました。

「お母さん、一度学校に来ていただけますか? 息子さんが教室にいないことが多く、いても先生の椅子に座ったり、黒板消しを叩き続けたりしています」とのことでした。

緊張しながら学校を訪れ、半日息子の様子を見学。

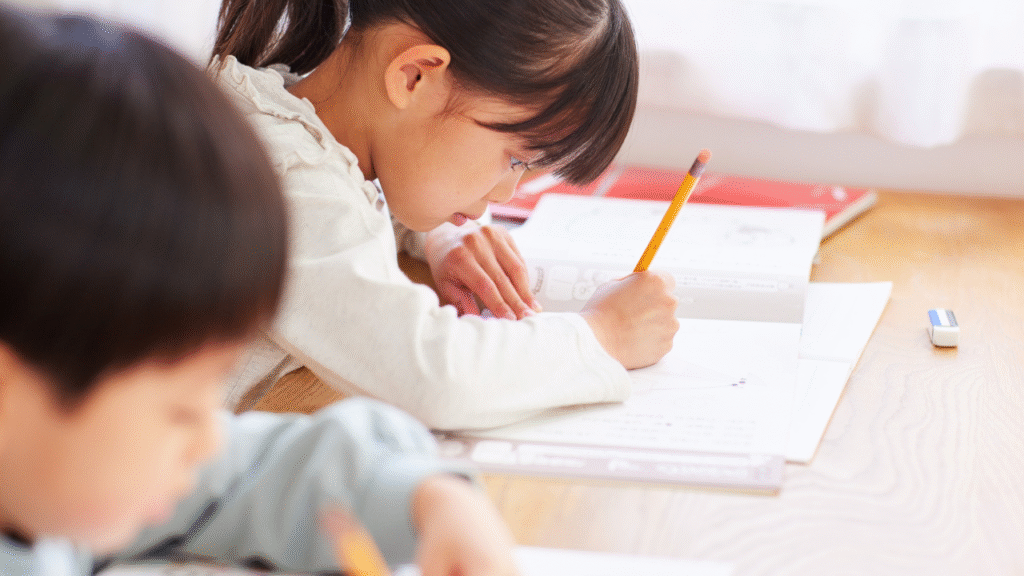

そこで目にしたのは、クラスの子どもたちが静かに授業に集中している中、ひとりだけ全く別の行動をしている我が子の姿でした。話も聞けず、椅子に座っていることさえできません。

思い返せば、入学前から兆候はあった

実は思い返せば、入学前から兆候はありました。

昨年10月の就学前健診では、他の子が静かに順番を待っている中、息子は保護者の付き添いが必要なほど落ち着かず、先生方に「お母さんも一緒に来てください」と言われました。

そのときも「少し元気がいいだけ」と楽観的に捉えていました。

年長の頃には、保育園でも人とのトラブルが目立つようになりました。

集団行動を嫌い、自分の思うままに行動する息子を見て、「この子は集団が苦手なんだな」と考えるようになりました。

さらに年少の時には、保育園の先生から「一度、療育センターに相談されてみてもいいかもしれませんね」とやんわり助言されたことがありました。

しかし、私たちは「男の子はこういうもの」「成長とともに落ち着くはず」と深刻に捉えず、そのままになってしまいました。

今思えば、あの時に先生の助言にしっかり耳を傾け、療育を始めていれば、もっとスムーズに小学校生活へ移行できていたのかもしれません。後悔しても仕方がないと分かってはいるものの、胸が痛みます。

療育を始めるまでの道のり

私たちが住むさいたま市では、まず「さくら草」という療育センターを紹介されます。

ここでは発達検査や医師の診断を受けることができます。

まず、支援が必要な子なのかを判断するために事前に電話をします。

しかし、昨年10月の時点では、息子の様子を伝えると、その後医師による会議をかけるので、また連絡をしますということでした。

そして、返信の連絡は、さくら草にかかるほどではないと判断されてしまいました。

そこで次に、かかりつけの小児科に相談し、診断書を書いてもらい、それを持って区役所で「通所受給者証」の申請を行いました。これが発行されると、民間の療育教室に通うことができます。

通所受給者証とは?

「通所受給者証」とは、児童福祉法に基づいて、障害のある子どもが児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所支援を受ける際に必要な証明書(公的な受給証明書)です。

受給者証があると、世帯所得によりますが、利用料の9割を自治体負担で、1割を自己負担の料金でサービスを利用することができます。

私たちが通った療育教室

私たちが通ったのは、民間の療育施設「ブルースカイ」さんでした。

▶ ブルースカイ

ここでは、先生と子どもが1対1で約90分、学習や課題に取り組みます。ミラー窓越しに親も見守ることができ、できたことをしっかり褒め、できなかったことは丁寧にフォローするスタイルです。

療育施設には送迎付きや預かり保育型など、さまざまなタイプがあります。お子さんの特性や家庭の状況に合った施設を選ぶことが大切です。

▶ 療育施設の検索はこちらから:発達ナビ 支援施設検索(埼玉)

療育は早ければ早いほどいい

私たちは週1回、3ヶ月だけ通いましたが、明らかな変化があったとは言い切れません。

やはり、早い段階から継続して療育を受けることで、その効果も実感できるものだと思いました。

また、保育園では先生方の配慮や少人数の環境があったために、個別に対応してもらえる機会も多くありました。

一方、小学校では約30人以上の児童に対し、担任の先生は1人。

どうしても個別対応は難しく、息子はその環境の変化に順応するのが難しかったのです。

放課後等デイサービスと学校支援

就学後は「放課後等デイサービス」に通うようになりました。また、「保育所等訪問支援」として、月に2回、療育の専門スタッフが学校を訪れ、息子の様子を観察し、先生と連携して支援をしてくださっています。

こうしたサポート体制があることで、私たちも学校との関係がスムーズになり、安心感を得られました。

フリースクールの検討

息子の学校での行動や奇行などが続き、「もう公立の小学校は難しいのではないか」と悩んだ時期がありました。

親として、これ以上学校に迷惑をかけるなら、違う道を探した方がいいのではないかと真剣に考えるようになったのです。

しかし、現在利用している、放課後等デイサービスの方からフリースクールを本当に決める前に、相談してください。と言われました。

それは、フリースクールは説明会に行った時にも思いましたが、後戻りできない、殆どの方がフリースクールに入ったら公立の小学校に戻る方は少ないと聞きました。

フリースクールは本当にさまざまななので、お子さんの特性や今後どうしたいか慎重に見極め、進めなければならないと思いました。

調べてた中で実際に説明会に参加したのが、

・花まるエレメンタリー

保護者向けの説明会に参加した際には、30〜50名ほどの参加者がいて、不登校や登校しぶり、学習障害(LD)などさまざまな悩みを抱えるご家庭の方々が集まっていました。私自身も「同じように悩んでいる方がたくさんいるんだ」と心強く思えたのを覚えています。

花まるエレメンタリーはインターナショナルスクールのような位置づけで、在籍している小学校の殆どが、出席扱いにしてもらえるとのことです。ただし、それは校長先生の判断によるとのことで、難しいケースもあると聞きましたが、花まる側でも学校への働きかけをしてくれるとのことでした。

他、いいなと思ったフリースクール

・ナゼラボ

秩父にある自然豊かな環境の中で、野外活動を中心としたカリキュラムを行っているフリースクールです。自然の中でのびのびと学べる点に大きな魅力を感じ、「こういう体験を子どもにさせてあげたい」と思いました。

・みんなの家な学園

https://minano-iena.jimdosite.com

イエナプラン教育をベースにしたオルタナティブスクールで、農作業や自然体験を取り入れたカリキュラムが印象的でした。子どもが自分のペースで成長できそうな環境に惹かれました。

薬に頼らず、食事と睡眠が大事

発達障害の種類によっては、現在では小学生からでも服用できる薬が開発されており、放課後デイサービスの先生や学校の先生から「薬で良くなるケースもあります」と説明を受けることもありました。

しかし、私は発達途中の子どもに薬を使うことに躊躇がありました。なぜなら、20年に及ぶ長期の臨床試験がなされておらず、子どもへの影響が十分に検証されていないことが気がかりだったからです。

さまざまな情報を調べていくうちに、副作用として食欲不振になったり、一度服用を始めるとやめることが難しく、依存的になるケースがあることを知りました。

実際に医師にも相談してみたところ、「薬を使う前に、まずは環境を整えることが大切ではないでしょうか」と言われ、私自身もその意見に強く納得しました。

息子は勉強が苦手で、学校での座学には集中できません。しかし、自分の好きなことや興味のあることには夢中になって取り組む姿があります。

テンポの速い学習塾や、遊び感覚で学べる学童のような場所では、いきいきと過ごせている様子を見て、「やはり環境によって子どもは大きく左右される」と実感しました。

そんなときに出会ったのが、藤川徳美先生の『薬に頼らず子どもの多動・学習障害をなくす方法』という本でした。

この本には、発達障害の原因のひとつとして鉄分不足が挙げられており、特に体内の鉄を貯蔵するフェリチンの値が低いと、子どもが落ち着きにくくなる傾向があるとされています。

フェリチン値を高めることで、集中力や感情の安定につながるという実例があることを知り、私は子どもの食生活を見直すことにしました。

現在は、鉄分を多く含む食材を意識して取り入れ、たんぱく質も積極的に摂るように心がけています。また、毎日の睡眠時間にも気を配るようになりました。

子どもにとっての”睡眠”の大切さ

- 成長ホルモンの分泌:22時前後の深い眠りで最も多く分泌され、体の修復や成長に必要

- 脳の発達サポート:記憶の整理や感情のコントロールを助ける

- 心の安定:睡眠不足はイライラや不安を招きやすい

夜20時に就寝することで、子どもの体と心に良い影響が出てきたように感じます。

1. 成長ホルモンの分泌を促進

- 成長ホルモンは、深い睡眠(特に入眠後3時間以内)で最も多く分泌されます。

- 午後8時に寝ることで、22時頃のピークにしっかりと熟睡状態を迎えることができ、体の成長や細胞の修復に効果的です。

2. 脳の発達をサポート

- 睡眠中は、記憶の定着や感情の整理が行われます。

- 規則的な就寝時間は、子どもの脳の発達や学習能力の向上に寄与します。

3. 心の安定につながる

- 睡眠不足はイライラや不安、集中力の低下を招くことがあります。

- 規則的な生活によって、感情のコントロールがしやすくなり、穏やかに過ごせるようになります。

小学校入学前にやっておけばよかったこと

療育に通うのは、早ければ早いほど良い──。これは、小学校生活を経験した今だからこそ、痛感していることです。

私たちは、息子が小学校に入ってからようやく“困りごと”として現れた行動を通じて、療育の必要性に気づきました。しかし、もっと早い段階で気づいてあげていれば、集団生活への移行もずっとスムーズだったはずだと悔やんでいます。

子どもが自信を持ち、集団の中で安心して過ごせるようになるためには、「できたこと」をしっかり褒める環境が必要です。それが積み重なって、正しい行動を身につけていく力になります。

私たちは、息子が思い通りに動かないとき、つい注意してしまったり、逆に「もういいや」と細かいことを見過ごしてしまうこともありました。けれど、子どもは“伝え方”や“接し方”で大きく変わるのだということを、今では実感しています。

また、幼稚園・保育園から小学校に上がるというのは、単なる場所の変化ではなく、“遊び中心の生活”から“学び中心の生活”への大きな転換点でもあります。

息子にとっては、この変化が非常に大きな壁でした。4月からいきなり毎日長時間、椅子に座って授業を受けるという生活に順応する準備ができていなかったのです。

その結果、集団行動についていけず、「落ち着きがない」「話を聞けない」といった特性が目立つようになり、小学校という場で“困った子”のように見られてしまいました。

現実として、小学校は一人の先生が30人以上の児童を担当しており、個別の対応は難しい環境です。もちろん先生方も努力されており、スクールアシスタントの先生が授業を見回ったり、特に1年生の時期にはサポートしてくださることもあります。

それでも、「もっと早く息子の特性に気づき、家庭や園生活の中で適切なアプローチをしてあげられていたら…」という思いは、今も心に残っています。

できれば、入学前に保育園や幼稚園での様子を半日でも見学し、集団生活の中でどんな風に過ごしているのかを、もっと客観的に見ておくべきだったと感じています。

療育は早く始めるほど、子どもがスムーズに集団生活へ移行できます。

私たちは気づくのが遅く、息子には大きな負担をかけてしまいました。 もっと早く、もっと正しく子どもを観察し、対応できていれば——。

でも、今からでも遅くはないと信じて、支援の力を借りながら歩んでいきたいと思います。

このブログが、同じように悩み、戸惑っている保護者の方の参考になれば幸いです。